ほそだ宮の森事務所通信 2025年夏拡大号 終活と相続にまつわる「いま知っておきたい話題」をお届けします!

いつもお世話になっております。

行政書士ほそだ宮の森事務所(一般社団法人いきいきライフ協会札幌宮の森) 代表細田健一です。

終活と相続にまつわる最新情報を、法律の解説や身近な話題を交えながらレポートします。お仕事や家事の合間にぜひお読みください。

シングルの方はご友人と、パートナーさんがいらっしゃる方は一緒に、ご夫婦で、親世代がいらっしゃる方はご一緒に、「前向き終活!」「失敗しない相続!」を考えていきましょう。

また、高齢者福祉、障害者福祉、医療・看護、葬祭業、高齢者施設,不動産関係など各分野の業務のお役に立てましたら幸いです。

<今号のもくじ>

1 【事例で学ぶ終活・相続】特定の子どもへの生前贈与がトラブルに!

2 お盆特集コラム1 ★お盆休みは終活・相続を話し合うチャンス★

3 お盆特集コラム2 ★親の認知症や体力低下が深刻になる前にやっておきたいこと!★

4 活動報告 書籍や『財界さっぽろ』8月号で全国・道内の専門家として紹介されました!

--------------------------------

1 【事例で学ぶ終活・相続】特定の子どもへの生前贈与がトラブルに!

<1.家族構成・資産状況>

母・Bさん82歳。子ども3人(長男,二男,三女),夫はすでに他界。長男は30代から父母と同居。母は生活費の援助として毎年長男に100万円を贈与していました。

主な財産は,預貯金1500万円,賃貸アパート4000万円,家賃収入300万円,有価証券500万円

<2.トラブルの内容>

Bさんの死後,三女が遺産の分配に不満を表明。「長男は毎年贈与を受けていたのに,私たちには何もないのは不公平だ」と主張しました。二男も賛成し「特別受益の持戻し」を請求。結果として,相続全体の調整がつかないまま,トラブルに発展してしまいました。

※特別受益の持戻し:相続があったときに、一部の相続人だけが亡くなった方から生前にもらった特別な利益を、一度相続財産に戻して計算し直すこと。

<3.回避するための生前対策>

①贈与契約書の作成

毎年の贈与を正式な契約書として記録することで,税金対策にもなります。

②遺言での明示

Bさんが「長男への贈与は生活費であり,特別受益としない」と明確に遺言で記載しておく。

③家族への説明と共有

贈与の理由や状況を家族全員にあらかじめ説明しておく。

◆親世代の皆さまへ,

当事務所でこのような問題が発覚するのは,遺言作成のご依頼を受けた際に,「実は…以前,○○が自宅を建てるとき,まとまった額の資金を援助してしまって…」と告白される場合が多くあります。これは,亡くなった後のトラブルを回避できる良いタイミングです。遺言書の条項にその旨を反映させ,相続人を交えた家族会議で依頼者(お父様やお母様)から内容を説明していただき,わだかまりを解きほぐすように進めます。また,相続税課税の判断にも関わってきますのでその点でも重要な事柄です。家族間での争いにならないよう準備するのも,大切な財産の終活ですよ!

2 お盆特集コラム1 ★お盆休みは終活・相続を話し合うチャンス★

★親とじっくり話す機会もある「お盆」に相続や家のことを話してみませんか?

1.お盆に相続や終活の話しを切り出しましょう!

親が高齢になると,40代~60代の多くの子ども世代(筆者もそうです。)は,生前対策や認知症対策の重要性を認識しています。最近は情報も豊富で,簡単に手に入れることができます。

しかし,親の方はというと,予想以上に相続対策を考えていないのが現実のようです。ある調査では,相続の相談の9割は子ども世代から入るという結果も出ています。実際の対策に親子で動いている方はまだまだ少ないのが現状です。

なぜ,対策が進まないのか?その理由の多くは,「相続の話しを切り出すタイミングがない!」「親から切り出すのを待っている!」ということではないでしょうか。「お母さんが亡くなったらさあ…」などとは,なかなか言えません。「お前は,私に早く死んでほしいのかい!」と言われたらどうしよう,と思うのが自然な感情ですよね。

そんな中で,帰省し,ご家族,ご先祖様と過ごすお盆休みは,日常とは少し違い,家族として一体感を感じることができるでしょう。ご先祖様から子ども,孫まで揃うようなお盆の場面は,普段はなかなか切り出せないような話でも,自然と切り出しやすいタイミングなのです。

「相続」に限らず,「介護」「自宅不動産の管理」などを含めた「終活」全般について話し合う絶好機です。

2.何を話し合えばいいのか?

何も一気に具体的な「遺産分割方法」や「税金対策」の話を進める必要はありません。むしろ,焦って進めてはいけません。いずれどこかで歪みが現れますし,話し合いをまとめる負担も大きくなります。

大切なのは,ご家族全員で一段ずつイメージを共有しながら,最小限の負担で検討を進めていくことです。後から不満が噴出すると「相続」が「争族」というトラブルに発展するため,十分注意しましょう。

基本的には,次のステップを踏んでいくのが分かりやすいです。

①財産の把握→②思いの把握→(専門家に相談)→③具体的な対策

一つずつみていきましょう。

①財産の把握

まずは何といっても,財産の状況をできるだけ細かく把握することです。

不動産はどこにどれだけあるのか?誰も知らない不動産があったという事例も数多くあります。預貯金の口座はどれだけあるのか?口座を整理し,不要な口座は解約しておくだけでも相続人の負担が減ります。場合によっては相続税対策が必要な場合もあり,課題が浮き彫りになります。

②思いの把握

本人やご家族の思いを把握します。

例えば実家は誰に継いでほしいのか?別な人で継ぎたいと思っている家族はいないか?

相続で問題化する一つの理由として,家族間で思い違いをしていたということがあります。

実家は長男が継ぐのが当然だとか,介護をした分遺産を多くもらえるのは当然だとか。これらの思いを事前に共有しておくことで,大きな問題に発展することを防ぐことに繋がります。

③具体的な対策

最後の段階で具体的な対策を行います。

遺言書を書く,生前贈与をするなどの対策は,淡々と粛々と行っていくだけです。

3.焦らず少しずつ親の気持ち,家族の気持ちを大切に!

親からの切り出しや,何かのきっかけを待つだけでなく,お盆の機会にまずは財産のことだけ,実家のことだけでも話題に出してみましょう。そうすることで少しずつ動き出します。少しずつ話を進めていくうちに,家族内で相続の話しをすることがタブーでなくなります。

4.専門家への相談時期は?

専門家への相談時期は,「財産把握」や「思い把握」のタイミングがベターです。

「具体的な対策」の段階で相談した場合,財産や推定相続人の把握に漏れがないか再調査をすることになるからです。不完全な具体策になってしまっていた場合,再検討を迫られます。

早い段階で専門家に相談することによって,検討内容が明らかになり,皆様の負担,ご本人の負担,いずれも軽くなると思います。「これから相続の話しをしたいのですが,どんなことを確認すればよいですか?」のようなことで構いませんので,この段階で当事務所にご相談ください。

3 お盆特集コラム2 ★親の認知症や体力低下が深刻になる前にやっておきたいこと!★

★親の体調の変化に気付くのも,お盆の時期に多いそうです。介護保険の問い合わせが急増すると言われます。

たまにしか会えない場合はもちろんのこと,定期的に会える場合でも兆候をチェックしておきたいですね。一番わかり易い兆候を掴むポイントは,親が毎日触れる「冷蔵庫」だそうですよ。実家の冷蔵庫に同じものが大量にあったり,腐ったものが残っていたら要注意!

親の認知症や体力低下が深刻になる前に,親子で済ませておくことにはどんなものがあるのか,特に重要な事項をみていきましょう。

①預貯金口座関係の整理

はじめに手を付けたいのが預貯金口座の関係です。認知症や突然の入院などで,必要になる当面の資金を確保することにもつながります。

定期預金は家族でも解約など契約変更はできないので,家族が引き出しやすい普通預金などに移しておきます。次に代理人カード(家族カード)を作っておきます。この手続きは,本人が窓口で申込書を記入します。各金融機関で取り扱いが異なりますので注意しましょう。ゆうちょ銀行では,本人の通帳,印鑑,マイナンバーで作成できました。

印鑑や通帳などの保管場所(印鑑を忘れている場合もあります。)も共有し,相続人が手続し易いようにしておきましょう。

②不動産,特に実家の相続をどうする?

所有する不動産の住所,登記簿上・権利証の地番や名義人などの情報を共有しておきます。そして,先の預貯金と合わせて,不動産,証券,生命保険から住宅ローンの負債にいたるまで財産をまとめておきましょう。特に負債を忘れずに記載してもらいましょう。

「実家の相続をどうするの?」「今更引っ越してくるのは無理!」。実家の相続は,兄弟がいる場合には,特に大きな課題になります。空家のまま放置しないように責任ある相続をしましょう。

相続財産を把握して,実家の不動産が相続財産に占める割合が大きい場合は,早めに相続方法を関係者で決めておきましょう。揉めそうなら「遺言書」で決めておくという手段もあります。

また,以前の相続等の結果で,すでに共有になっている場合は早めに解消しておきましょう。

③死亡保険金の受取人の変更

夫が契約者の場合,一般的に妻が受取人のことが多いですが,妻が病気や親が受取人などの場合は他の家族に代えておきましょう。これは,相続税も考慮する必要があります。

④エンディングノートを書いてもらう

終末期の延命治療や死後の葬儀の意向などだけでなく,資産や,親戚・友人の連絡先,書類の保管場所など,すべての情報を書いてもらいましょう。

⑤その他

〇家族信託

認知症によって資産が凍結されたら,預貯金の解約・引き出し,自宅を含む所有する不動産の売却・処分ができなくなってしまいます。家族と信託契約を結び,受託者に代行してもらいましょう。

〇親の介護の方法

親が介護状態になったときの役割は,早い時期に兄弟姉妹で連携を密にし,役割を決めるのが望ましいです。近くに住んでいる方に負担が集中しがちですが,遠方の方もこまめに連絡を取り,サポートをするなどできる限りの支援をしましょう。

4 活動報告 書籍や『財界さっぽろ』8月号で全国,道内の専門家として紹介されました!

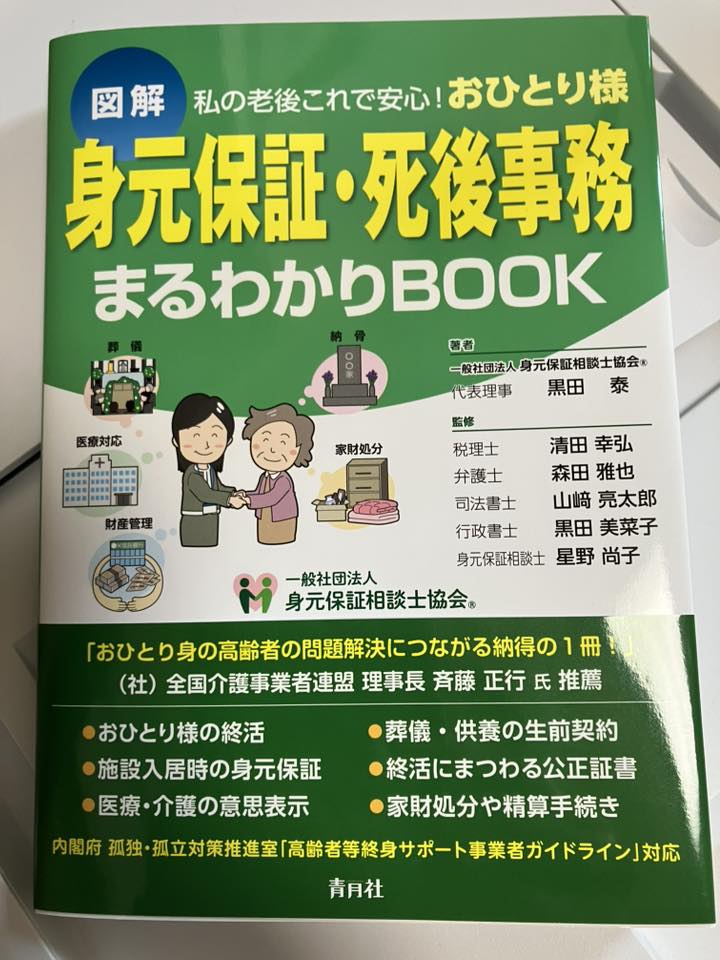

<その1> 6月20日発行の書籍(出版社:青月社)『身元保証・死後事務まるわかりBOOK』

このたび,身元保証・死後事務に関する全国の専門家の一人として紹介されました。

187頁の上半分に顔写真入りです。

著者は一般社団法人身元保証相談士協会 代表理事の黒田泰氏。推薦人には、全国介護事業者連盟理事長 斉藤正行様が名を連ねております。気軽に読めるイラスト入りで分かりやすい内容です。

定価:税込1650円、書店,ネットで絶賛発売中。

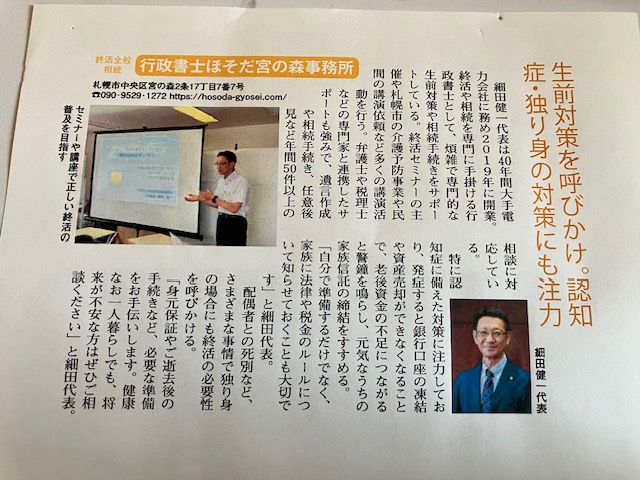

<その2>7月14日発売 『財界さっぽろ』2025年8月号

このたび「終活特集 プロと一緒に見直す人生設計 財産、住まい、葬儀、墓…」に、終活全般/相続に関する道内のプロの一人として紹介記事が掲載されました。99ページの上段にあります。

丁寧に取材していただき、写真もプロのカメラマンをセットしてくださいました❗️

書店,デジタルで販売中です。皆さまも是非ご覧ください。

<あとがき>

予想を超える暑さの日々が続いていますね。

少し天気が良いとすぐに30℃を超える日々に,慣れてきている面もあるかも。

皆さま,体調を崩していませんか?

最近,相続及び終活に関する法制審議会の報告が注目を集めています。

先月は,成年後見制度の見直しに関する中間試案が発表されました。そして,7月15日には,「デジタル遺言書」の導入に向けた制度案が取りまとめられました。

制度案によると,遺言作成にあたって,証人の立会いと録画を要件に,自筆での記述や押印を不要にし,第三者による偽造や改ざんの防止対策を前提にデジタル社会に使いやすいよう遺言制度を見直し,円滑な相続につなげるのが狙いがあります。

早ければ,2026年を目途に関連法の改正が行われる見通しです。

海外では紙以外の遺言制度の整備が進んでいるそうです。アメリカは2019年に電子遺言書法を定めていますし、韓国も本人による趣旨説明や証人の立会いを条件に録音の遺言が効力を持ちます。

しかし,最近の生成AI(人口知能)の進化も気になります。フェイク動画やなりすましなどのリスクに対処する仕組みが重要になりますね。

では,今号はこれにて失礼します。

次は9月発行の予定です。次回も、安心して未来を迎えるためのヒントをお届けします。

\(^o^)/